上个世纪六十年代的河南林县,有着这样荡气回肠的口号:“既然愚公能移山,我们修渠有何难,立下愚公移山志,决心劈开太行山。”这里说的渠就是红旗渠。

愚公移山的故事众所周知,它激励着中华民族战胜一切困难挑战,尽管如此,它也只是个神话故事,而红旗渠的修建,确实真真实实,感天动地!修建红旗渠,可谓现代版的愚公移山。无怪乎在70年代,周总理也曾自豪地向国际友人介绍:“新中国有两大奇迹,一个是南京长江大桥,一个是林县红旗渠。”

生命至上,一切为了人民!

林县是个什么样的地方?按当时人们的说法:十年九旱、水贵如油。

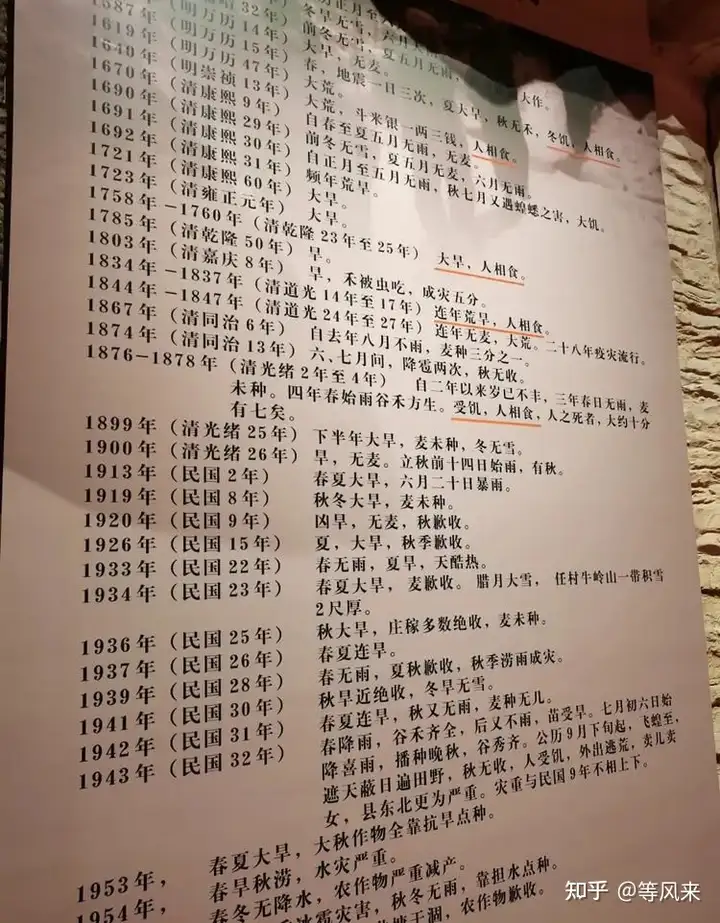

史料记载,林县是一个自然灾害频发的地方,从公元1435年到1949年的514年里,有记载的自然灾害就多达104次。其中大旱绝收38次,《林县志》里常出现的词汇是大荒,旱,凶旱。甚至民间传说干旱严重到"人相食"出现过5次之多。

林县缺水到什么地步?

早年间,那里到处传唱“天旱把雨盼,雨大冲一片,卷走黄沙土,留下石头蛋”的民谣。这就是当地干旱缺水的真实写照。

时任林县县委书记的杨贵到任没多久便听说了一件事:有个村里一户人家的公公一大早跑了几十里去担水,结果到了晚上还没有回家,儿媳妇很担心,就到村口等公公,结果快天黑才等来了公公,她看公公那么累,就想给公公搭把手,结果一不小心,把一担水都给洒光了,这个儿媳妇是又羞又气,当天晚上就上了吊。

在林县,水比人命还贵。

“1959年麦收过后,林县就遇到了前所未有的大旱。河道断流,井池干涸,已建成的渠道无水可引,水库无水可蓄,不但大秋作物下不了种,而且人畜饮水也发生了困难,很多村庄的群众又开始翻山越岭地取水,有的时候一个人甚至一天只能挑一趟水,很多人找到县委,求我们再想想办法。”

面对群众的殷切期盼,书记杨贵带着工作组四处考察,最后把目光定在了漳河,他们决定“引漳入林”!

那个年代国家正处于困难时期,没有办法给予太多帮助,一切的费用和人工都需要自己解决。

于是林县人决定自力更生修建一条渠,县委拿出当时全县仅有的300万元钱和2000万斤储备粮,将漳河水引进来,并把这条渠命名为“红旗渠”。

这是一件利国利民、功在千秋的好事,人们的积极性都被调动了起来,热火朝天地投入到这项伟大的工程之中。

梦想是美好的,现实是残酷的,他们所面临的困难远比想象的要艰巨。

那个年代,物资匮乏,当时全国正处于三年自然灾害特殊时期,林县也不例外,全县仅有的2000万斤粮食,根本无法维持供应。财政只有300万储备资金,但工程预算初步估计要7,000万,而且修渠技术问题难以解决,全县当时只有28个水利技术人员,最高学历不过中等技术学校毕业。更艰难的是,林县被巍巍太行山阻隔,水源太远,必须凿出大量隧道,挖很远的地方,才能引到足够多的水。

面对如此困难,林县县委明确提出:“自力更生是法宝,众人拾柴火焰高,建渠不能靠国家,全靠双手来创造。”

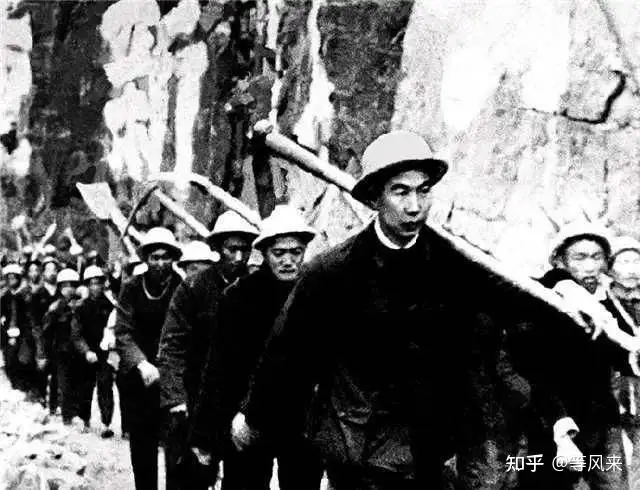

只要功夫深,铁杵磨成针。不畏艰难险阻的林县人民开始了他们艰苦卓绝的伟大工程。因为他们清楚,要想摆脱缺水的煎熬,要想改天换命,他们必须拼一把!

自力更生,一起依靠人民!

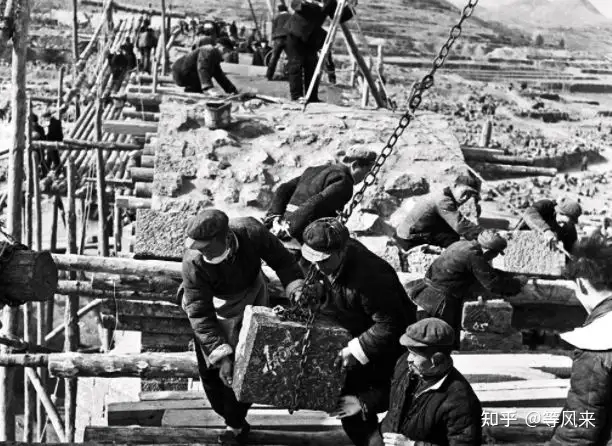

为人民百姓着想的事,人民就会不遗余力地拥护和支持。为了能够解决一些困难,林县人民想出许多办法:出工按受益面积分配,群众自带工具、自带口粮,不足部分从生产队储备粮中补助;修建红旗渠的石灰自己烧,水泥自己产,一分钱、一袋水泥、一根钢筋头、一把锤子都做到了物尽其用。当时修渠民工每人每天只有0.5公斤原粮,1.5公斤蔬菜,到了后来,粮食供应不上,每人每天不到6两口粮,只能在食物中加入野菜和树叶充饥。虽然难以果腹,但饥饿也无法阻挡人们的决心。

为了筹到资金,在外打工的林县人,什么脏活累活都抢着干,挣了钱便寄回家乡用来修渠。买不起水泥、钢筋,炸药,他们就自己建厂,不懂现代技术,就用土办法自己生产。太原水泥厂的老工程师本已退休,听说这事立刻出面帮忙提供水泥;村民原树泉被称为“烧灰大王”,为了修建红旗渠,他主动帮忙烧石灰,大大提高了石灰产量;没有工具,林县的人民纷纷回家把家里的锤子铁镐拿出来坚持使用。没有技术工程师,县里的领导就亲自去外地邀请。工具坏了、少了就自己修、自己做。人们踊跃报名参加修渠,上级给各公社分配的名额,全都超额完成。年过六旬的赵连生老人说:“我就是把这身子化了,也要变成一截渠道!”这种精神感人肺腑!

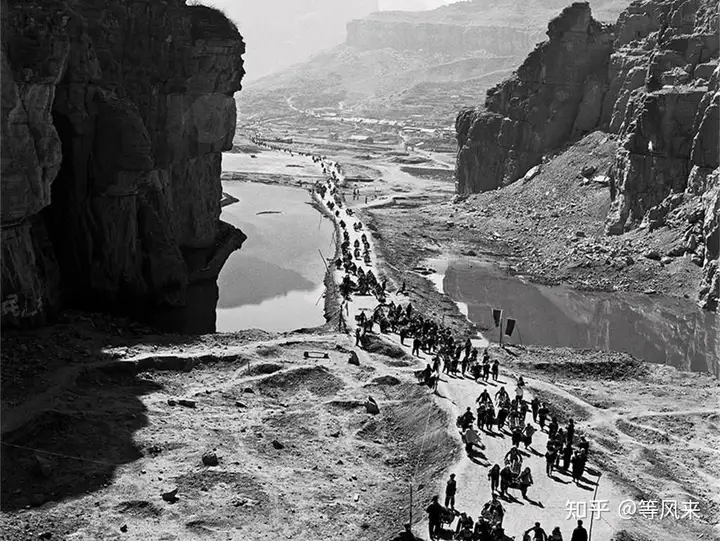

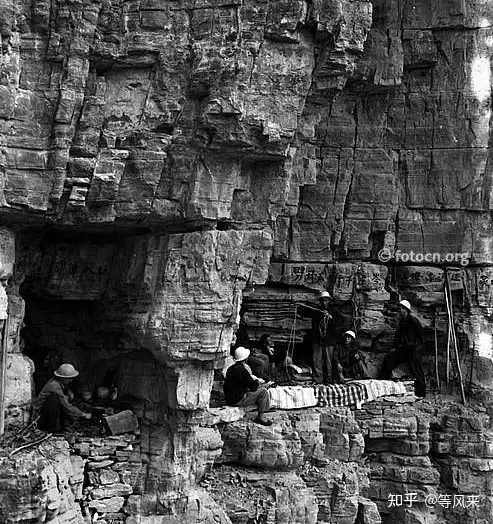

那是一个张扬理想主义的年代,统一的理想让人们一呼百应!于是乎,数万修渠大军涌向修渠的工地,他们自带干粮、行李、工具,吃住在工地,不分冬寒夏暑,披星戴月,奋战在太行山上。晚上实在找不到合适的地方睡觉,他们就睡在山崖下、石缝中,有的垒石庵,有的挖窑洞,有的露天打铺,睡在没有房顶、没有床、更没有火的石板上,夜里冷风直钻被窝,人都要冻成冰棍儿。

他们用血肉之躯,凭借着钢铁意志,开山破石,凿渠筑坝,这里是没有硝烟的战场,上演着人与大自然的可歌可泣的较量!被称为红旗渠咽喉工程的青年洞工程,是红旗渠修建最艰巨的地段,洞中岩石坚硬到锤一次钢钎只能留下一个白印,而建设的要求是要凿通长616米、宽6.2米、高5米的洞。在艰巨的任务面前,300余名青年勇挑重担。他们豪迈地提出,“石头再硬,也硬不过我们的决心,就是铁山也要钻个窟窿”。靠着坚忍不拔毅力和不怕吃苦的劲头,苦战17个月之后,终于凿通了,这个隧洞也被命名为青年洞。

像这样动人的故事,在修建红旗渠的过程中还有很多很多,也有一些人把生命永远的献给了红旗渠。吴祖太是当初红旗渠工地上少得可怜的科班出身的工程技术人员,在接到设计红旗渠的任务后,他不畏艰险,翻山越岭,进行实地勘测。即便遭遇了妻子救人牺牲的变故,仍没有停下手中的工作,坚持奋斗在红旗渠建设的第一线。1960年3月28日下午,在听说王家庄隧洞洞顶裂缝掉土严重,吴祖太明知有危险,为了民工安全施工,和姚村卫生院院长李茂德一起入洞察看,结果不幸洞顶坍塌,两人光荣牺牲,当时吴祖太年仅27岁。

在修建红旗渠的10年中,先后有81位干部和群众献出了自己宝贵的生命。其中年龄最大的63岁,年龄最小的只有17岁。

无私奉献,一切来自人民!

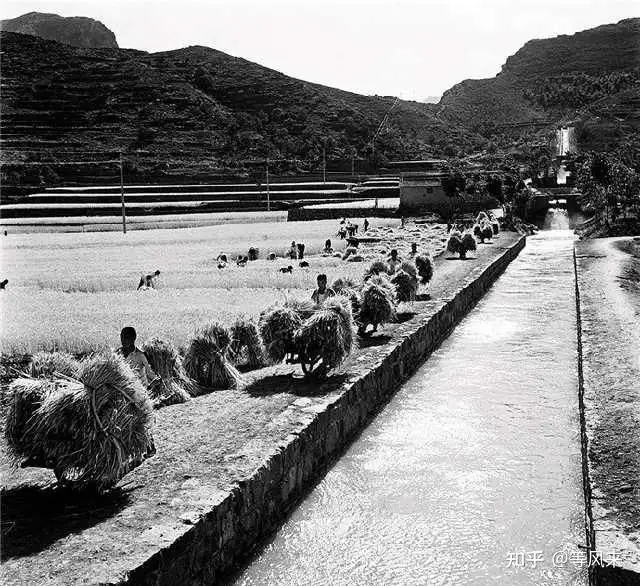

经过十年奋战,红旗渠终于修建而成!

1965年4月5日总干渠通水。

1966年4月三条干渠同时竣工。

1969年完成干、支、斗渠配套建设。

至此,以红旗渠为主体的灌溉体系基本形成。

承载着人们万千希望的红旗渠终于滋润了林县干渴的土地,来水的那一天,人们围在渠边,想着为此付出的努力,无不垂泪痛哭!生活在机械便利的今天,我们很难感同身受地想象当初林县人民吃了多少苦,受了多少累,遭了多少罪。

我们来看一组数据:

自1960年2月开始建设到1969年7月正式完工,红旗渠总共花了10年,投资了6865.64万元,其中,林县人民自己筹得的资金以及物料高达2099.49万元。

劈山开渠过程中共使用炸药2740吨,其中林县人民自己就制造了1215吨;共用水泥6705吨,其中自己制造5170吨;共用石灰14.5万吨,全部由各工地民工自己烧制。

30万林县英雄儿女,共修建了1500公里的“人工天河”,削平了1250座山头,架设151座渡槽,开凿211个隧洞,修建各种建筑物12408座,挖砌土石达2225万立方米。把这些土石垒筑成高2米,宽3米的墙,可纵贯祖国南北,把广州与哈尔滨连接起来。

从这些数据中,我们不难看出修建红旗渠工程之浩大,困难之艰巨,人民之伟大!

是怎么样的毅力与精神让他们坚持下来的?我们从除险队长任羊成的事迹里可见一斑。

由于修渠开山放炮,会有松动的山石威胁崖下施工人员的安全,任羊成便带着除险队吊在悬崖上排除险石,他长年累月在山崖间飞来荡去,腰部被绳子勒出一道道血痕,经常血肉模糊地粘在一起,他的背上也被保险绳磨出了厚厚的茧子,自己几次从半崖上摔下来,掉到荆窝里,浑身扎满了刺,一次房东大娘花了一个钟头,从他背上挑了一手窝的刺。还有一次被放炮崩落的砂石埋了十五个小时,自己拱出来时已经成了一个血人,杨贵书记说他死里逃生,结果他第二天简单处理伤口后又上了修渠的一线。当地人都说:排险队长任羊成,阎王殿里报了名。

为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天。鲁迅先生曾写过:“中国自古就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有舍身求法的人,有为民请命的人,他们是中国的脊梁。”林县人民修建红旗渠,正是这句话的生动证明!

红旗渠建成后不仅解决了林县人民吃水难的问题,在十年的建设过程中,林县的各级干部和广大人民在一起磨练了意志,增长了才干,培养了五万多名石匠,三千多名懂技术、能管理、会领导的工程队长、技术人员,这些人后来成为林县十万建筑大军的中坚力量,他们奔向全国,用红旗渠精神为国家的建设贡献力量。

那么,红旗渠精神究竟是什么?

1998年10月8日,时任林县县委书记杨贵同志在《人民日报》上发表文章对红旗渠精神进行了集中的概括:"为了人民,依靠人民是红旗渠精神的根本;解放思想,实事求是是红旗渠精神的灵魂;自力更生,艰苦创业是红旗渠精神的具体体现;团结协作,无私奉献是红旗渠精神的有力保障。"红旗渠是中华儿女人与自然的抗争,刻在太行山上的不朽丰碑。这种艰苦奋斗,无私奉献的精神,激励了一代又一代中国人,展现了中国人精神风貌。